しま、まち、さとがつながり 未来に躍動する瀬戸・高松交流圏域を目指して

連携中枢都市圏構想は、国が平成26年度に制度化した新たな広域連携の仕組みです。

制度の概要は、下記をご参照ください。

※制度の詳細は、総務省「連携中枢都市圏推進要綱」をご参照ください。

人口減少・少子超高齢社会にあっても、地域経済を持続可能なものとし、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするために、地域において相当な規模と中核性を備える圏域の中心都市(以下「連携中枢都市」という。)が、近隣の市町村と連携し、各種の取り組みを行うことにより、一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成することを目的としています。

連携する取組は、連携中枢都市と連携市町村が地域の実情に応じ個別に協議して決定します。総務省の要綱では、主に下記のような取組を連携して進めることとされています。

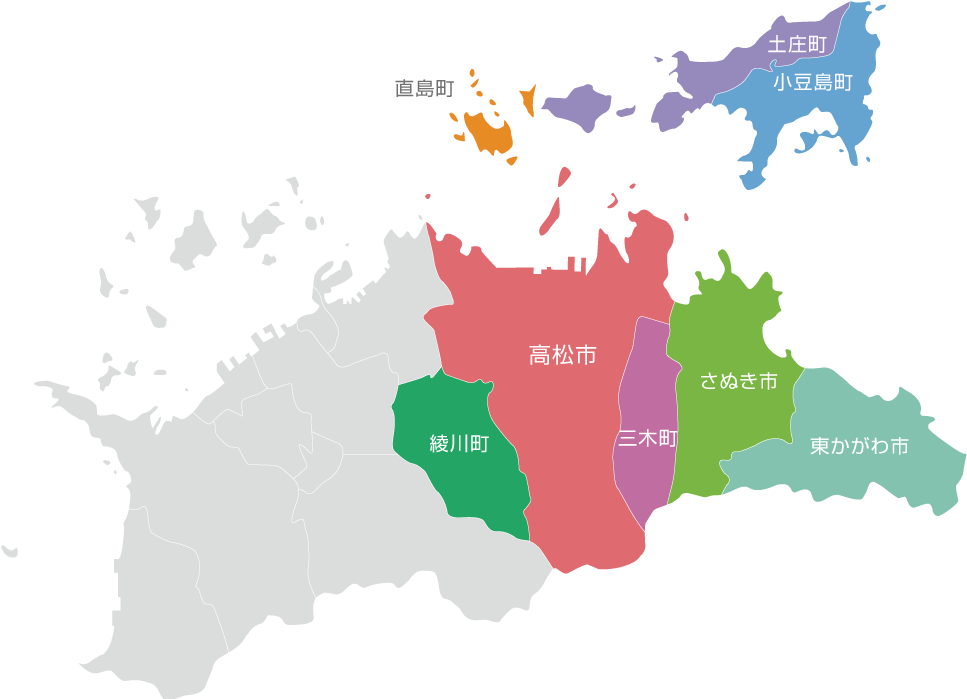

国の連携中枢都市圏構想に基づき、香川県の高松市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町及び綾川町の3市5町が形成する都市圏域です。「瀬戸・高松広域連携中枢都市圏ビジョン」に基づき、平成28年4月から各種事業(取組)を進めています。

圏域の将来像や具体的取組等をまとめたビジョンです。

高松市では、平成27年9月4日、平成27年第4回高松市議会定例会において、連携中枢都市宣言を行いました。

(連携中枢都市宣言は、地方圏において相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が、近隣の市町との連携に基づいて、圏域全体の将来像を描き、圏域全体の経済をけん引し、圏域の住民全体の暮らしを支えるという役割を担う意思を有すること等を明らかにするため、行うものです。)

瀬戸・高松広域連携中枢都市圏では、平成28年2月16日に合同調印式を開催し、高松市と各市町(さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町及び綾川町)との間で1対1の連携協約を締結しました。

(連携中枢都市圏を形成するためには、関係市町と連携協約を締結する必要があります。

連携協約は、連携中枢都市宣言を行った連携中枢都市と、連携する市町が、圏域全体の方向性、連携する分野、役割分担に関する事項等について、それぞれの議会の議決に基づき締結します。)